بين النكبة والنكسة والتحريرية: أمة لا تُهزم، فقط تغيّر اسم الهزيمة

وسيم محمد مطاوع

فيينا – INFOGRAT:

الحمد لله أننا لا نعرف الهزائم. نحن شعوبٌ إذا سُحِقَت قالت إنها انتصرت، وإذا طُردت من أرضها قالت إنها انسحبت تكتيكياً، وإذا شُرِّدت قالت إنها اختارت المنافي طوعاً.

نُهزم، ونُحتل، ونُذبح، لكننا لا نقول إننا هُزمنا. نحن نُعيد تسمية الأشياء، ونُغلّف الكارثة بشعاراتٍ ملوّنة، ونُوزّع الألقاب على جنرالات الفشل، ونُصلّي لمجسّمات السيادة على أنقاض الوطن.

سوري مقيم في فيينا

في عام 1948، ضاعت فلسطين على أيدي ملوك وزعماء لم يعرفوا معنى التنسيق ولا أولويات المعركة.

عبد الله، ملك الأردن، دخل الحرب بعينٍ على القدس وأخرى على الضفة.

الملك فاروق، أرسل جيشاً بلا قيادة حقيقية ولا سلاح فعّال.

عبد العزيز آل سعود التزم الحياد، بينما كانت الأرض تُنتزع من بين أيدي أصحابها.

انهزمت الجيوش، لكننا سمّيناها “نكبة”، وكأنها زلزالٌ نزل من السماء، لا يد للبشر فيه.

ثم جاء عام 1956، وقرّر جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، فردّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بهجومٍ مشتركٍ سحق الجيش المصري.

لكن عبد الناصر صعد إلى المنصة وقال: “لم يُهزم عبد الناصر.”

فصدقناه.

وسمّيناها “عدواناً”، وكأننا أطفالٌ أبرياء تعرضوا للتنمّر، لا دولةٌ غُزيت من ثلاث قوى كبرى.

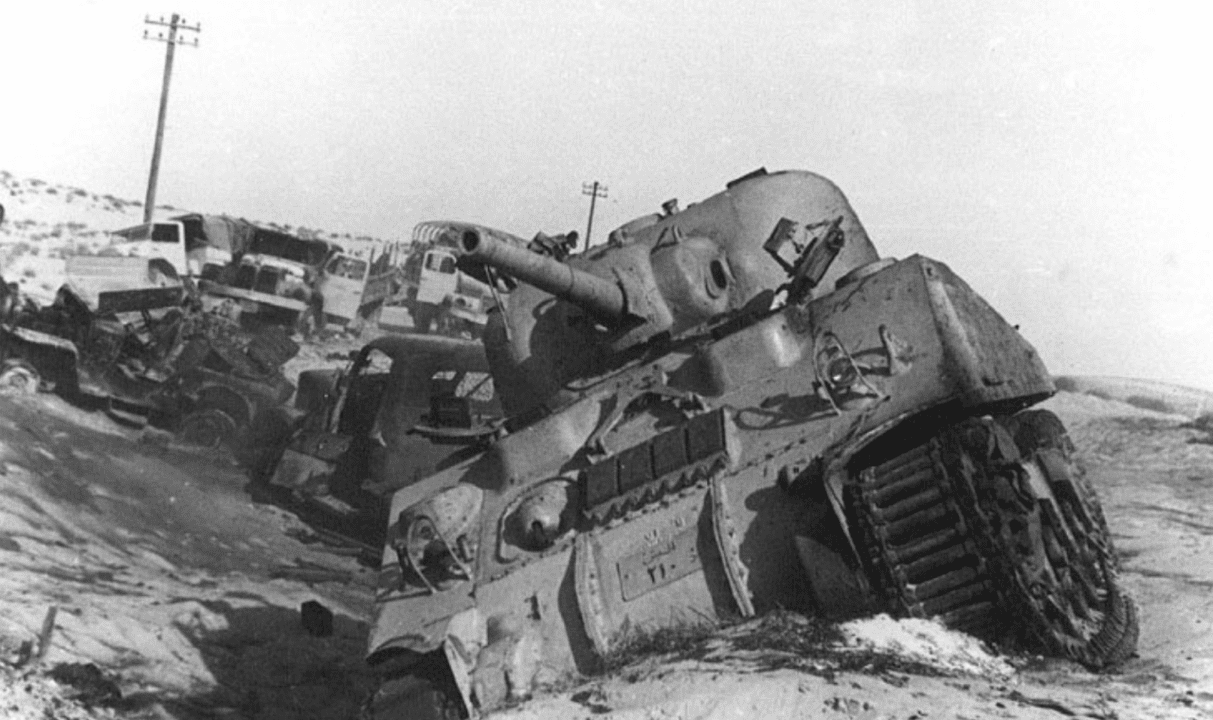

وفي عام 1967، قرر عبد الناصر، ومعه نور الدين الأتاسي والملك حسين بن طلال، استعادة فلسطين عبر الشعارات، لا عبر الخطط.

فخسرنا في ستة أيام الضفة وسيناء والجولان.

سقطت الجيوش، وانكشفت الأكاذيب، وسُحقت هيبة “الجيش العربي”.

لكن الإعلام سمّاها “نكسة”، لأن كلمة “هزيمة” كانت أكبر من أن يحتملها قاموس العروبة.

ثم جاءت حرب 1973، وكانت فرصة لإعادة التوازن.

فقرّر أنور السادات وحافظ الأسد شنّ الحرب، وكانت المفاجأة حقيقية، والانطلاقة جريئة.

لكن القرار السياسي أوقف الزحف عند لحظة النصر، وترك الجنود في الميدان دون غطاء، فتحوّلت الحرب إلى مفاوضات، وانتهت باتفاقاتٍ مُذِلّة.

فتغنّينا بها، وقلنا إنها “حرب التحرير”، رغم أن سيناء لم تعد إلا بشروط إسرائيل، والجولان ظلّ بيد الاحتلال، والأسد حوّل الجبهة إلى شعار على الجدار.

في عام 1982، دخلت إسرائيل بيروت، وحاصرت شوارعها، وأخرجت المقاتلين في سفن، بينما كان أريئيل شارون يتجوّل في الضواحي ويزرع المجازر.

وكان ياسر عرفات يُلوّح بيده من ظهر السفينة.

فقلنا إنها “اجتياح”، وكأنها جولةٌ سريعة لمحتلّ جاء ليزور ثم يغادر.

وبين النكبة والتحريرية، سقطت عواصم، وضاعت أراضٍ، وتشردت شعوب، وتفككت جيوش، لكن الحكّام العرب ظلّوا يخرجون في نشرات الأخبار، بربطات العنق، والسيادة الوطنية مرفوعة فوق الخراب.

في العراق، دخل صدام حسين الكويت، وفتح على الأمة أبواب الجحيم.

ثم سقط العراق في 2003 بيد الاحتلال الأمريكي خلال أيام.

وانكشف أن “الجيش القوي” لم يكن سوى صورة تلفزيونية.

فانفجرت الطائفية، وتوزّعت العاصمة على الميليشيات، وتحول العراق من دولة مركزية إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

لكننا لا نقول هُزمنا، بل نقول إن الاحتلال جاء بمؤامرة.

في اليمن، تحوّلت الحرب إلى مستنقعٍ بلا قرار ولا أفق.

كلّ الأطراف تتقاتل، والمواطن يدفع الثمن.

ولا أحد يملك مشروع دولة، ولا رغبة بحل، بل الجميع يتغذى من استمرار الفوضى.

وفي ليبيا، تآكلت الثورة من الداخل، وتدخلت القوى من الخارج.

وصار القرار الليبي مرهوناً بعواصم أخرى، وميدانياً تتحرك البلاد تحت ظلال الطائرات المسيّرة والصفقات الدولية.

وهكذا، بين النكبة والنكسة، وبين الخيانات والخُذلان، كان لا بد من لحظة تُعيد تعريف المعركة، وتُعيد للعرب ثقتهم بأنفسهم.

لا عبر الجيوش النظامية التي باعت الأرض،

ولا عبر الشعارات التي غطّت على الذل،

بل عبر شعبٍ خرج من الركام، من المقابر الجماعية، من تحت الأنقاض، ليصرخ: كفى!

كانت سوريا هي الصرخة،

وكانت ثورتها هي الخط الفاصل بين مرحلة التراجع وبدء الاسترداد.

ومع انتصار الثورة السورية، يكون العرب، وأولهم السوريون، قد أعادوا اسم الانتصار إلى مكانه الطبيعي في وجدان الأمة.

لقد انتصروا على المشروع الإيراني، وعلى الاحتلال الروسي، وعلى الميليشيات الطائفية،

وحرّروا أرضهم، وكتبوا للتاريخ أن هذه الأمة، مهما سقطت، تنهض،

وإذا خانها الجميع، تبقى قادرة على أن تنتصر وحدها.في زمن الهزائم المعلّبة، كانت الثورة السورية أول نصر حقيقي يكتبه العرب منذ قرن.